Лекция по психологии: "Структура личности в психологии"

09-10-2025, 03:22 . Разместил(а): vadimkrd

Лекция по психологии: "Структура личности"

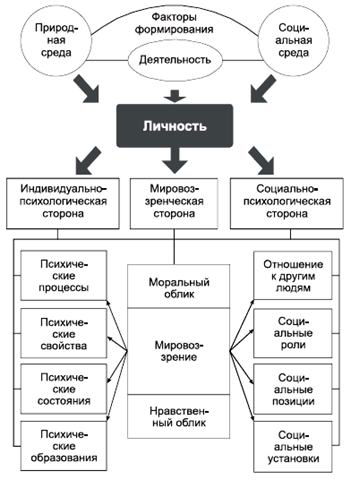

Основу личности составляет ее структура, т.е. относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон как целостного образования. Существуют различные подходы к определению структуры личности. Так, С. Л. Рубинштейн выделяет три компонента в структуре личности:

Основу личности составляет ее структура, т.е. относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон как целостного образования. Существуют различные подходы к определению структуры личности. Так, С. Л. Рубинштейн выделяет три компонента в структуре личности:

1) направленность Чего хочет человек? Что для него привлекательно, к чему он стремится?

- проявляется в потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах деятельности и поведения, и мировоззрения;

2)знания, умения, навыки Что человек может?

- приобретаются в процессе жизни и познавательной деятельности;

3) индивидуально – типологические особенности Что он есть… что закрепилось в качестве стержневых особенностей его личности?

- проявляются в темпераменте, характере, способностях

Наиболее обособленную и развернутую структуру личности предложил К. К. Платонов. В структуре личности выделены четыре иерархически соотносящиеся подструктуры. Особенностями отдельных свойств этих четырех подструктур, однако, не исчерпываются индивидуальные особенности личности, поскольку на эти подструктуры накладываются еще две общие подструктуры: характер и способности. Являясь подструктурами наложенными, выделяющимися из общей структуры личности, характер и способности представляют собой не самостоятельные подструктуры, а общие качества личности, включающие особенности каждой из четырех основных иерархических подструктур.

Таблица 1 - Основные подструктуры как уровни личности

|

Но-мер под- струк туры |

Название подструктуры |

Элементы, входящие в подструктуры |

Соотношение социального и биологического |

Специфичес-кие виды формирова-ния подструктур |

|

1

|

Направлен-ность личности |

Убеждения, мировоззрение, идеалы, склонности, интересы, желания, влечения |

Биологического очень мало |

Воспитание |

|

2

|

Опыт личности |

Умения, навыки, Знания, привычки |

Значительно больше социального |

Обучение |

|

3 |

Особенности Психических процессов |

Воля, чувства, восприятия, мышление, ощущения, эмоции, память |

Чаще больше социального, однако, заметно влияние биологического и даже генетически обуслов-ленных свойств личности |

Упражнение |

|

4 |

Биопсихические свойства |

Темперамент, половые, возрастные, патологические свойства |

Социального очень мало |

Тренировка |

Ведущим компонентом структуры личности является направленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности относительно независимо от конкретных условий, характеризуется доминирующими потребностями, интересами; склонностями, убеждениями, идеалами, мировоззрением. Направленность – это система побуждений (совокупность устойчивых мотивов), определяющая избирательность отношений и активности человека.

Связана ли направленность личности с потребностями?

Являясь источником активности, потребности лежат в основе возникновения мотивов – непосредственных побуждений к деятельности, связанных с удовлетворением потребностей. Мотивы в свою очередь бывают осознанные (человек дает себе отчет в том, что побуждает его к деятельности, что является содержанием его потребностей) и неосознанные (человек не дает себе отчет в том, что побуждает его к деятельности, что является содержанием его потребностей).

Рисунок 2 - Взаимообусловленность потребностей, мотивов и направленности личности. Направленность личности всегда социально обусловлена и формируется воспитанием

Формы направленности

1. Установка – неосознаваемое личностью состояние готовности, предрасположенности к деятельности, с помощью которой может быть удовлетворена та или иная потребность. Установка – это готовность, предрасположенность именно определенным образом воспринимать, понять, осмыслить или действовать в соответствии с ним, сформированная в прошлом опыте. Установка имеет три подструктуры: когнитивную (что готов познать и воспринять человек); эмоционально-оценочную (комплекс симпатий и антипатий к объекту установки) и поведенческую (готовность определенным образом действовать в отношении объекта установки, осуществлять волевые усилия). Установка бывает позитивная, основанная на положительном отношении к объекту, и негативная, выражающаяся в предубеждениях. Предвзятость, составляющая сущность многих установок, либо является результатом поспешных и недостаточно обоснованных выводов, либо это результат некритического усвоения стереотипов мышления стандартизированных суждений, принятых в определенной общественной группе.

2. Влечение – наиболее примитивная биологическая форма направленности, неосознанные побуждения, характеризующиеся тем, что не взвешена личная и общественная значимость содеянного не учтены последствия действий, вытекающих из данных побуждений.

3. Желание – это побуждение (мотив), в основе которого лежит осознанная по содержанию потребность, но она не выступает еще в качестве сильного побуждения к действию. Мотив этот часто направлен на объект, в возможности достижения которого человек не очень уверен или необходимость в котором у него не очень сильна.

4. Стремление – возникает при включении в структуру желания волевого компонента.

5. Интересы – это избирательное отношение личности к объекту, в силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Интерес может проявиться стихийно и неосознанно вследствие эмоциональной привлекательности объекта, а уже потом осознается его жизненное значение (этот психологический механизм используется рекламой). Интересы заставляют личность активно искать пути и способы удовлетворения возникшей у нее потребности (жажды знания, понимания и др.). Удовлетворение интереса, как правило, не приводит к его угасанию, а вызывает возникновение новых интересов, отвечающих более высокому уровню познавательной деятельности. Различия в отношениях к объекту зависят от богатства или бедности жизненного опыта, образованности, воспитанности, своеобразия духовного склада личности, способностей, характера и др. Однако, интересы индивида, хотя и зависят от выше перечисленного, в конечном итоге они все-таки формируются другими людьми (авторитетными), обществом (общественное мнение, мода…). То есть интересы имеют общественно-историческое происхождение. Они зависят от уровня развития общества, духовной культуры его, развития социальных отношений.

Интересы различаются:

1) по содержанию:

а) материальные (жилищные удобства; одежда; еда);

б) профессиональные (интерес к предмету своего профессионального труда; к процессу профессиональной деятельности; к професиональным знаниям и т.д.);

в) познавательные (интерес к новым знаниям в той или иной области);

г) эстетические (искусство, литература, музыка, природа и т.д.);

д) политические;

е) спортивные;

2) по цели:

а) непосредственный интерес – это интерес к самому процессу деятельности (процессу познания, овладения знаниями, творчества, труда и т.д.).

б) опосредованный – интерес к результатам деятельности (к приобретению профессии, служебного положения, материальным результатам труда и т.д.).

3)по объему:

а) широкие – распределены между многими объектами;

б) узкие – сконцентрированы на одной области;

в) глубокие – потребность основательно изучить объект во всех деталях;

г) поверхностные – человек скользит по поверхности объекта и не интересуется им по-настоящему.

4) по устойчивости:

а) устойчивые интересы – длительно сохраняются, играют существенную роль в жизни и деятельности человека;

б) неустойчивые – они сравнительно кратковременны и быстро возникают и угасают. Человек с неустойчивыми интересами легко увлекается и быстро охладевает.

5) по уровню действенности:

а) активный – побуждающий человека к систематическим и целеустремленным действиям в определенном направлении, к активным инициативным поискам источников удовлетворения интересов;

б) пассивный – это интерес к той деятельности, в которой человек сам не принимает участия.

6. Склонности – стремление заниматься определенной деятельностью, не вызывает особого труда и человек испытывает чувство удовлетворения в процессе выполнения этой деятельности. Настоящая склонность обычно сочетает в себе устойчивый интерес к тем или иным явлениям действительности и устойчивое стремление самому действовать в этом направлении. Нередко склонность, особенно, если она проявляется в детстве, может свидетельствовать о таком свойстве личности как способности.

7. Убеждения – определенные положения, суждения, мнения, знания о природе и обществе, в истинности которых человек не сомневается, считает их бесспорно убедительными, стремится к тому, чтобы руководствоваться ими в жизни. Эмоциональная сторона убеждений связана с глубоким их прочувствованием. Убеждения – это то, что не только понятно, но и глубоко прочувствовано, пережито. Иногда человек знает, как следует поступать в тех или иных конфликтных ситуациях, но не переживает эти знания как потребность действовать согласно знаниям (дефект убеждений). Слово расходится с делом. Убеждения характеризуются - высокой осознанностью и - теснейшей связью с миром чувств. Это система устойчивых принципов. Если убеждения образуют определенную систему, они становятся мировоззрением человека.

8. Мировоззрение – система (философских, эстетических, этических, естественно – научных, политических, экономических, психолого-педагогических и др.) сложившихся взглядов и убеждений на окружающий мир и свое место в нем.

9. Идеал – это образ, которым руководствуется личность в настоящее время и который определяет перспективы самосовершенствования. Существует два типа отношения к идеалу: созерцательное и деятельное